概要・作るもの

「マッチングが成立しました!」という通知が届くと、一瞬で幸福感に浸れますよね?

とはいえ、なかなか通知が来ないので、Androidアプリを作り、自分で自分に通知を送っちゃいましょう。

![screen.png]()

【使用する技術】

- Firebase Cloud Messaging (FCM)

- Android Studio(Java : Androidアプリ開発)

- Postman, cURLコマンド, Node.js

躓いた箇所の自分用メモとして、また、他の方の参考にもなれば幸いです。

1. Androidアプリの作成(前半)

Androidアプリを作成していきましょう。

1-1. Android Studio のダウンロード・インストール

事前に、Android Studio をダウンロード・インストールしておきましょう。

https://developer.android.com/studio?hl=ja

1-2. 新しいプロジェクトの作成

Android Studio を開き、新しいプロジェクトを作っていきましょう。

画面上部[File] → [New] → [New Project...]を選択

![screenshot_10.png]()

Choose your project 画面

Empty Activity を選択し、画面下「Next」を選択します。

![screenshot_11.png]()

Configure your project 画面

![screenshot_12.png]()

- 「Name」には、任意のアプリの名前を記載しましょう。

- ※これが画面に表示されるアプリ名とはならないため、名前を気にしすぎなくて構いません。

- 「Package name」は、アプリの識別子となります。後ほど必要となるため、保存をしておきましょう。

- 「Language」 は、今回はJavaを選びましょう。

- 「Minimum API level」 は"API 21: Android 5.0 (Lolipop)"などを選択しましょう。

- 最後に「Finish」を押します

初回のBuildが始まり、終わるとMainActivity.java の編集画面が開きます。

2.Firebase の設定

同時並行で、Firebaseの設定も進めていきましょう。

2-1. Firebaseへのログイン

Firebase の画面に進み、右上の「コンソールへ移動」をクリックし、Googleアカウントでログインします

![screenshot_03.png]()

2-2. Firebaseプロジェクトの作成と、Androidアプリへの追加

「プロジェクトを追加」を選択

![screenshot_04.png]()

プロジェクトの作成(手順 1/3)画面

任意の「プロジェクト名」をつけ「続行」を押します。

![screenshot_05.png]()

プロジェクトの作成(手順 2/3)

Googleアナリティクスの設定は、「今は設定しない」を選びます。

プロジェクトの作成後

「続行」を押します。「Project Overview」の画面に遷移します

![screenshot_07.png]()

2-3. AndroidアプリへのFirebaseプロジェクトの追加

「Project Overview」の画面

画面中央の「ドロイド君」のアイコンを選択します。

![screenshot_09.png]()

「AndroidアプリへのFirebaseの追加」画面

![screenshot_13.png]()

- 「Androidパッケージ名」には、1-2.新しいプロジェクトの作成で設定したアプリ名を入力します。

- 「アプリのニックネーム(省略可)」には、このアプリのわかりやすい名前をつけます。

- 「デバッグ用の証明書 SHA-1(省略可)」は、今回は空欄のままで構いません。

最後に、「アプリを登録」ボタンを押します。

「②設定ファイルのダウンロード」画面

1. 画面中央の「google-services.jsonをダウンロード」を選択し、「google-services.json」 ファイルをダウンロードします。![screenshot_14.png]()

2. Android Studio を開き、画面左上「Android」を選択し、「Project」ビューに変更します。![screenshot_15.png]()

3. プロジェクトのフォルダを展開後、「app」フォルダを展開します。![screenshot_16.png]()

4. ダウンロードしたgoogle-services.json ファイルを、 Android アプリ モジュールの ルート ディレクトリに移動します。

(ダウンロードフォルダから、Android Studioの「app」へ、ドラッグ・アンド・ドロップすることでできます。)![screenshot_17.png]()

5. Moveのポップアップ画面が表示されるので、「OK」を選択します。![screenshot_18.png]()

6. 「app」配下に'google-services.json'が追加されます。![screenshot_19.png]()

7. Firebaseの画面に戻り、「次へ」を選択します。![screenshot_20.png]()

「③Firebase SDKの追加」の項目になります。

1. まず、「プロジェクトレベルのbuild.gradle」に表示された項目を、

Android Studioにて、プロジェクトレベルのbuild.gradleに記載します。

![screenshot_21.png]()

プロジェクトレベルのbuild.gradle は、<プロジェクト名>/build.gradleなので、ダブルクリックして開きましょう

![screenshot_22.png]()

コンソール画面の表示の通りに、項目を追記してください。(最初から記載されているものもあります。)

![screenshot_23.png]()

なお、Android Studio は初期設定で自動保存がONなので、[Ctrl] + s などは不要です。

次に、「アプリレベルの build.gradle」に表示された項目を、

Android Studioにて、アプリレベルの build.gradleに記載します。

![screenshot_24.png]()

アプリレベルの build.gradle は、<プロジェクト名>/app/build.gradleなので、ダブルクリックして開きましょう

![screenshot_25.png]()

コンソール画面の表示の通りに、項目を追記してください。(最初から記載されているものもあります。)

![screenshot_26.png]()

追加で、Firebase Cloud Messaging クライアント アプリを設定しましょう

参考:https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/client?hl=ja

<プロジェクト名>/app/build.gradle

dependencies {

// 以下の行を追記します

implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1'

}

最終的に、3箇所記載されることとなります。(2019年9月現在)

![screenshot_47.png]()

最後に、IDE上部 に表示されるバーの [Sync now] をクリックします。

![screenshot_48.png]()

そして、Firebaseの画面に戻り、ブラウザ下部の「次へ」を選択します。

![screenshot_28.png]()

「④Android 向けスタートガイドを読む」の画面

「コンソールに進む」を選択してください。

![screenshot_29.png]()

3. Androidアプリの作成(後半)

Android Studioに戻り、アプリを作成します。

画面左上「Project」を「Android」ビューに変更

![screenshot_30.png]()

3-1. アプリの表示名設定

Android画面上での、アプリの表示名を設定

res/values/strings.xml を開いて、Android画面上での、アプリの名前を設定します。

![screenshot_31.png]()

通知が来た時に嬉しいように、マッチングアプリ風の名前にしておきましょう笑

strings.xml

<string name="app_name">Match!</string>

3-2. MainActivity の設定

メイン画面となる、MainActivity.java に、通知のために必要となるトークンを発行する機能を実装します。

参考ドキュメント:https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/client?hl=ja#%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97

app / java / com.example.<プロジェクト名> / MainActivity を開く

![screenshot_69.png]()

以下のコードを記載します

MainActivity.java

package com.example.motemoteapp;

import androidx.annotation.NonNull;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;

import android.widget.Toast;

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;

import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceId;

import com.google.firebase.iid.InstanceIdResult;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

FirebaseInstanceId.getInstance().getInstanceId()

.addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<InstanceIdResult>() {

@Override

public void onComplete(@NonNull Task<InstanceIdResult> task) {

if (!task.isSuccessful()) {

Log.w("FIREBASE", "getInstanceId failed.", task.getException());

return;

}

// Get new Instance ID token

String token = task.getResult().getToken();

// Log and toast

Log.d("FIREBASE", " TOEKN = " + token);

Toast.makeText(MainActivity.this, token, Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

});

}

}

最初の起動時に発生するイベントである、onCreateメソッドの定義に、

トークンを取得してログに出力する処理が記載されています。

3-3. 補足情報

FCMを使う際、FirebaseMessagingServiceを継承したサービスを作成する必要があります。

このサービスを実装することで、フォアグラウンド(アプリが起動している状態)での通知の表示など、高度な通知の設定ができるようになります。

しかし、今回はこのサービスを用意しなくても、通知の受信ができるため、割愛します。

なお、「参考記事2」は、とても親切な記述で一読をおすすめしますが、

記事にて取り上げられている、FirebaseInstanceIdService の実装は、2019年9月現在、推奨されなくなっているため、

トークンの取得周りの処理については注意が必要です。

- 参考記事3:FirebaseInstanceIdServiceがDeprecatedになった件

- 参考記事4:Android で Firebase Cloud Messaging クライアント アプリを設定する - 現在の登録トークンの取得

3-4. アプリの実行

PCとAndroid端末をつなげ、アプリを実行します。

Android端末の「USBデバッグモード」をONにした上で、USBケーブルでPCと接続

参考URL:https://techacademy.jp/magazine/2433

画面右上で、該当端末を選択

![screenshot_50.png]()

画面横の右向き三角ボタンを押して、実行

![screenshot_51.png]()

問題がなければ、ビルドが成功し、Android端末でアプリが起動します

ビルドが終わってから、少し時間がかかります。焦らずに待ちましょう

Androidアプリ上で、トークンがトースト表示される

![Screenshot_20190916-191641.png]()

Android Studio上の「6:Logcat」に、トークンが表示される

このトークンは後ほど必要になるので、コピーしておきましょう。

![screenshot_40.png]()

4. 通知のテストを行う

Firebaseのコンソール画面から、通知のテストが行えます。

FirebaseのCloud Messaging画面

画面左「Cloud Messaging」→「Send your first message」を選択します。

![screenshot_41.png]()

「通知の作成」画面

「通知のタイトル」と「通知テキスト」に任意の名前をつけて、

画面右の「テスト メッセージを送信」を選択します。

![screenshot_42.png]()

「デバイスでのテスト」ポップ画面

「FCM登録トークンを追加」のところに、先程Android Studio の、Logcatから取得したトークンをペーストし、右隣の「+」ボタンを押します。

![screenshot_45.png]()

テストの実行

Android端末 がロック画面になっていることを確認したうえで、

画面右下の「テスト」を選択します。

![screenshot_46.png]()

Androidに通知が飛んできます。

![Screenshot_20190916-131243.png]()

やったね!!

※今回は、FirebaseMessagingServiceを継承したサービスを作成していないため、

アプリがフォアグラウンドの時は通知が表示されない。そのため通知を受け取るためには、ロック画面にしておく必要がある。

5. APIを使って通知を送る

5-1.必要な情報の用意

APIを使って通知を送るにあたって、以下の2つの情報が必要になります。

トークン

トークンは、3-4. アプリの実行 にて、Android Studio のLogcatからコピーしたトークンです。

APIキー

APIキーは、Firebaseのコンソール画面から取得します。

FIrebaseの画面から、作成したアンドロイドアプリの設定画面に進む

![screenshot_58.png]()

「Settings」の画面が開いたら、「Cloud Messaging」のタブを選択

![screenshot_59.png]()

「プロジェクト認証情報」の「サーバーキー」をコピー

![screenshot_60.png]()

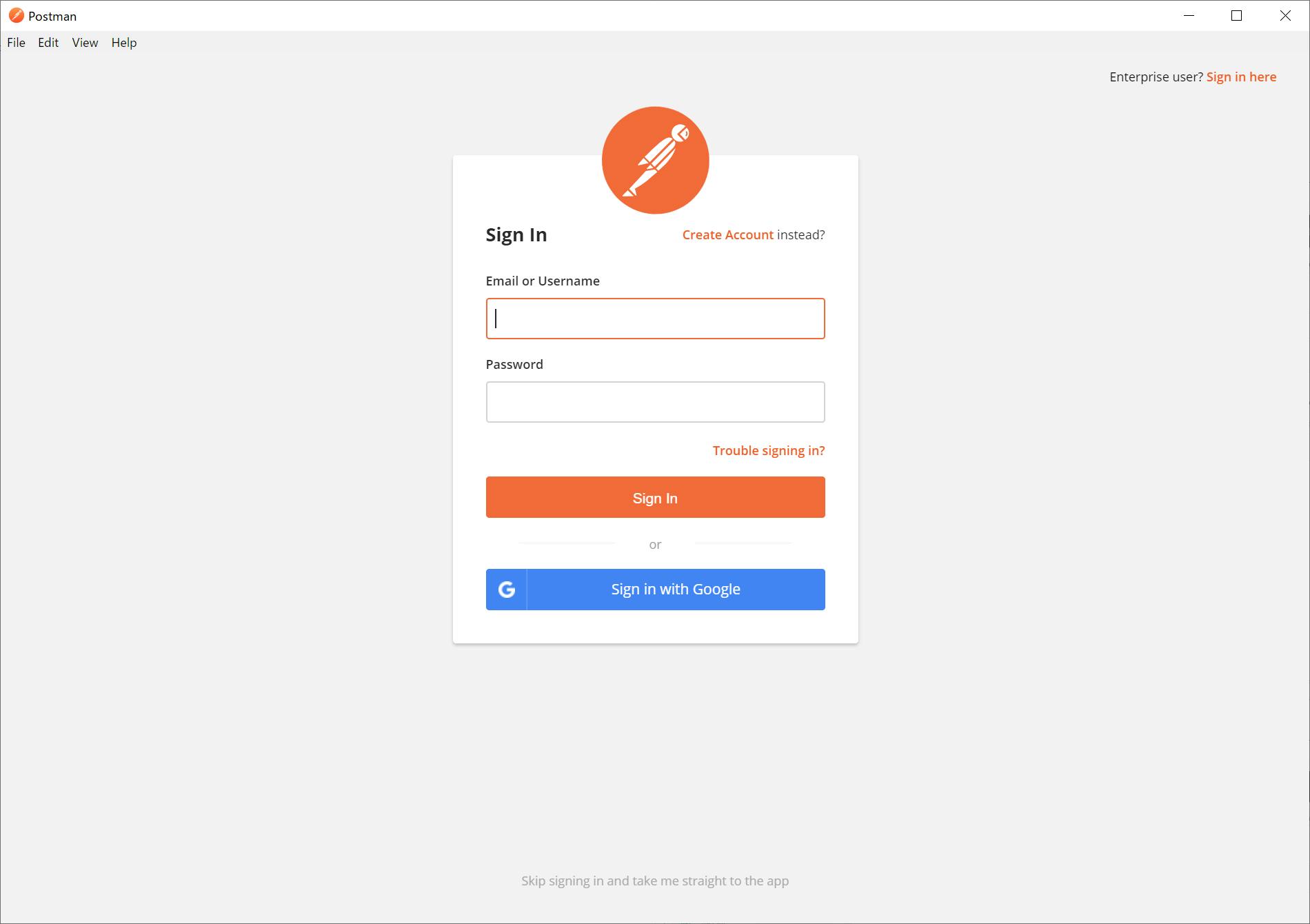

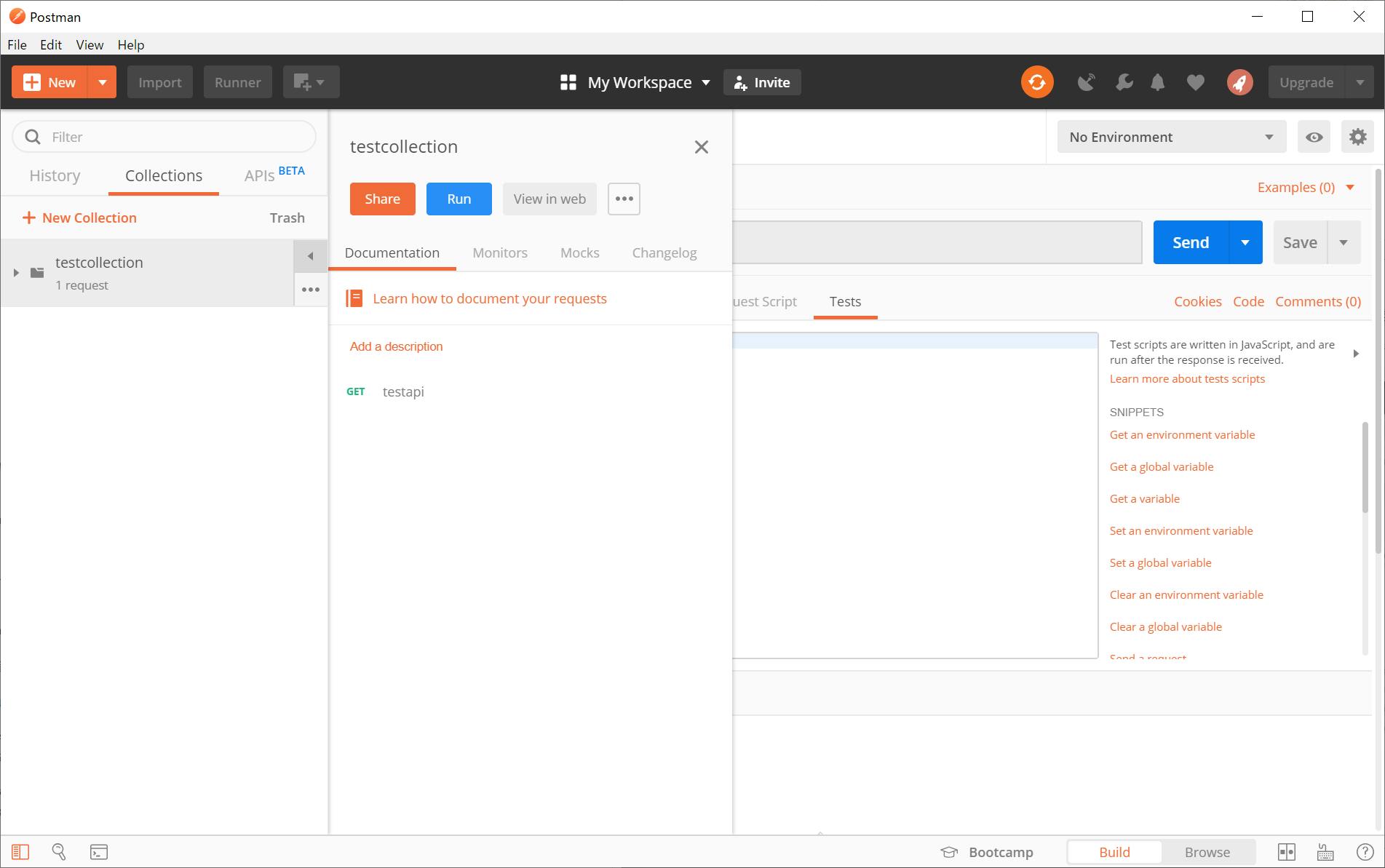

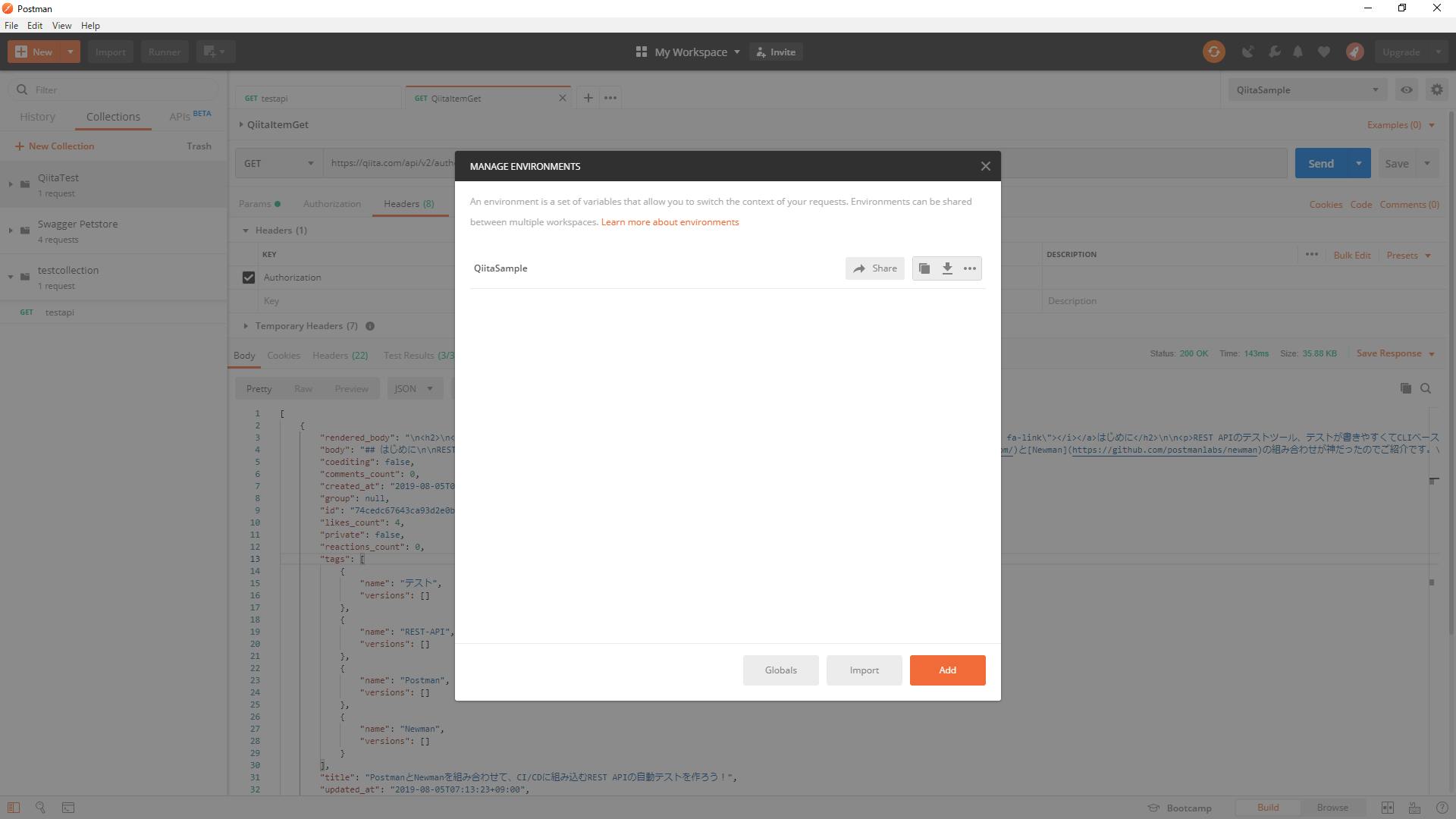

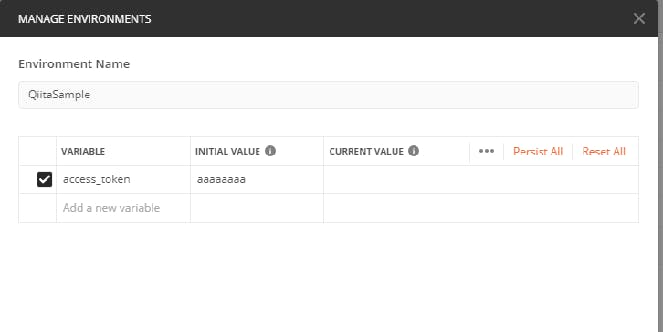

5-2. Postmanを使う方法

リクエストが簡単に送信できる、Postmanを使いましょう。

Postmanをダウンロード・インストール・そして初回のユーザー登録を行なう

https://www.getpostman.com/

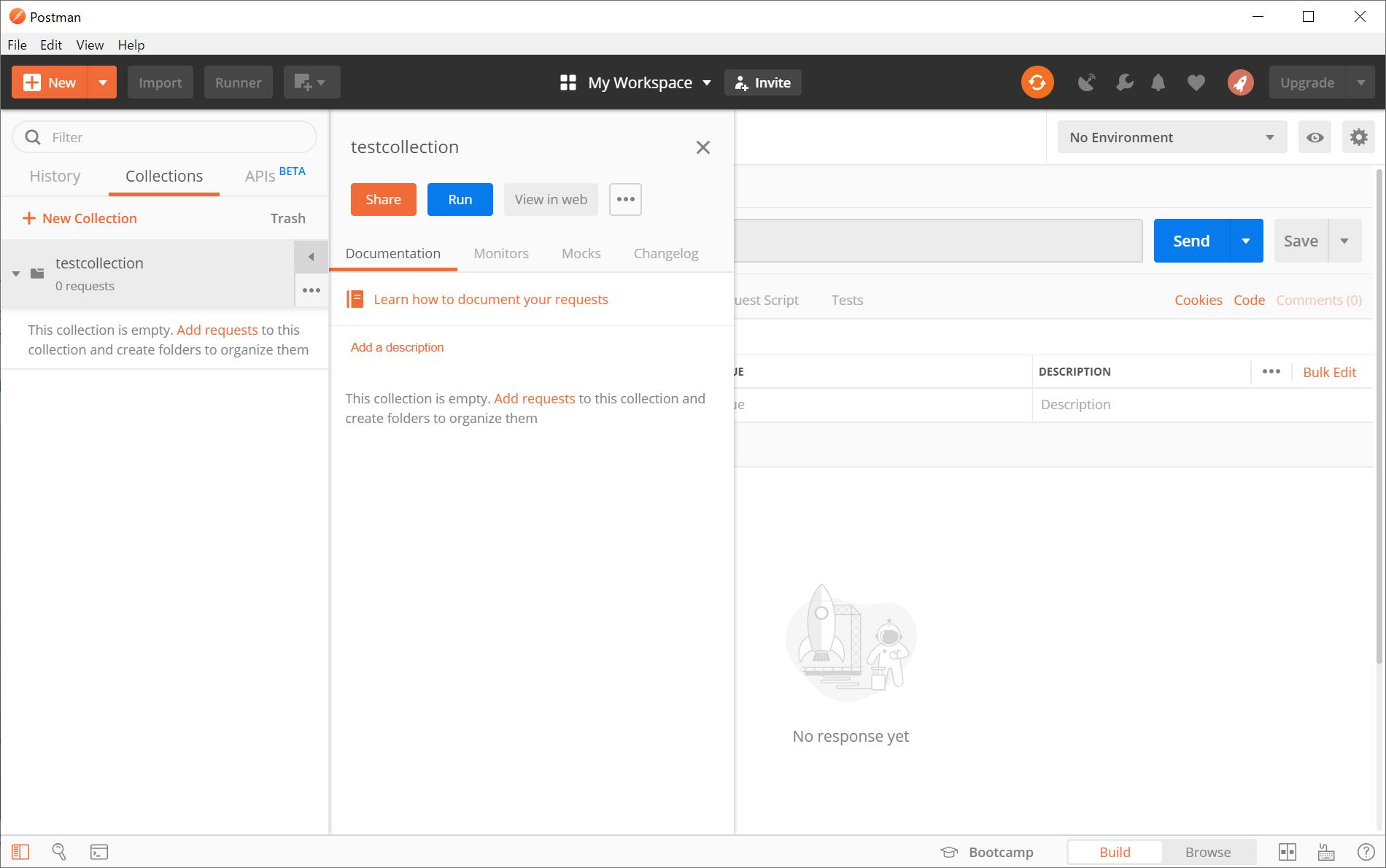

Postmanが開いたら、画面上部の「+」ボタンを押す

![screenshot_57.png]()

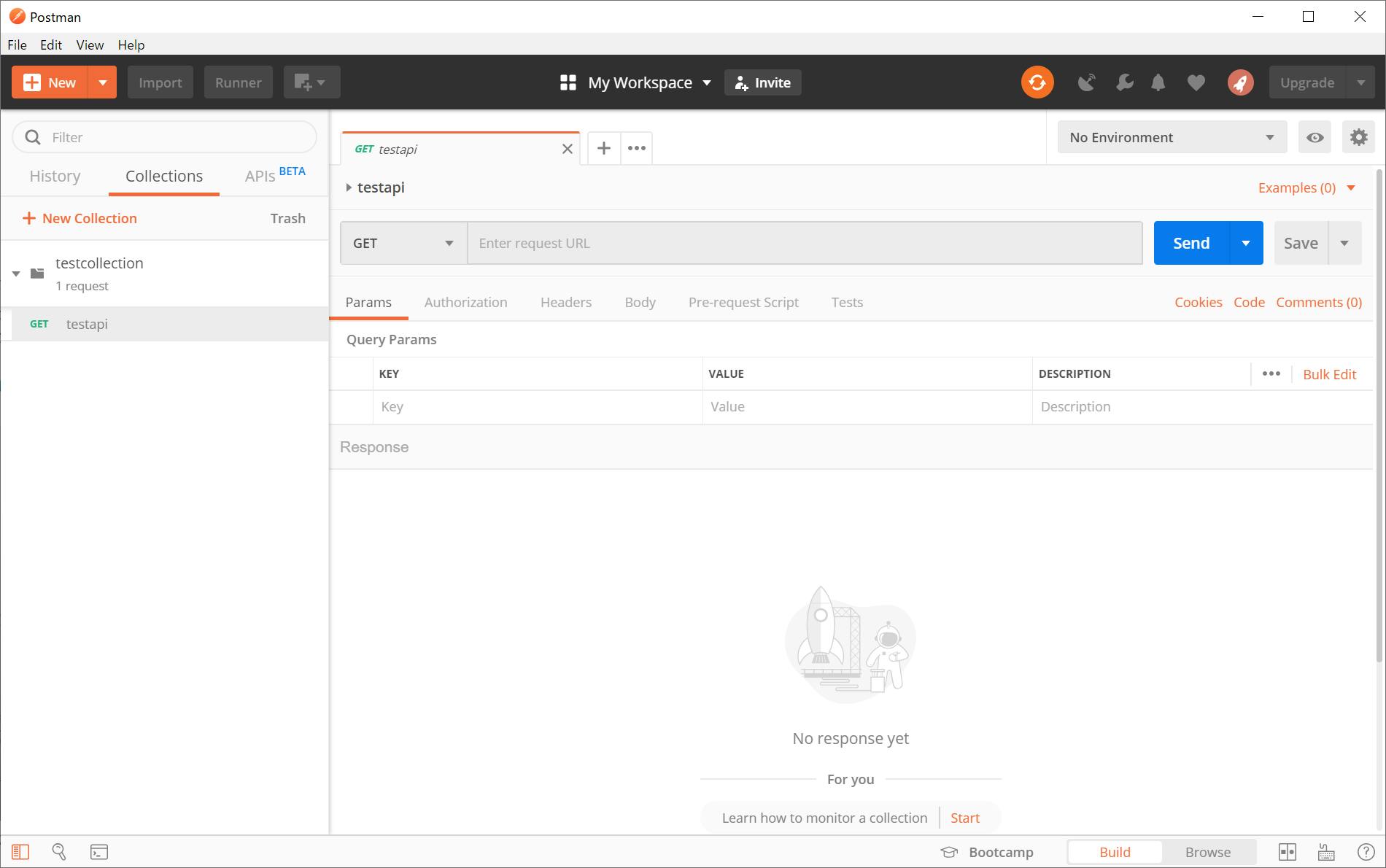

新しいリクエストの作成画面

以下のように、入力してください。

| KEY |

VALUE |

補足 |

| Authorization |

key=<APIキー> |

<APIキー>は5-1.必要な情報の用意で確認をしたAPIキーとなります。 |

| Content-Type |

application/json |

-- |

- 「Body」は、

rawを選択して、以下のjsonを貼り付けます。

![screenshot_62.png]()

raw

{

"notification" : {

"title": "マッチングが成立しました",

"body": "メッセージを送りましょう!",

"sound":"default",

"icon":"@android:drawable/sym_action_chat",

"color":"#FF8000"

} ,

"to" : "<トークン>", //<トークン>は、'5-1.必要な情報の用意' で確認をしたトークンとなります。

"priority":"high"

}

最後に、「Send」ボタンを押すことで、

画面下部のレスポンスが「"success":"1"」 になり、Androidに通知が来ます!

![screenshot_63.png]()

![Screenshot_20190916-141806.png]()

5-3. cURLコマンドを使う方法

curlコマンド

curl -X POST https://fcm.googleapis.com/fcm/send -H 'Authorization: key=<APIキー>' -H 'Content-Type: application/json' -d '{

"notification" : {

"title": "マッチングが成立しました",

"body": "メッセージを送りましょう!",

"sound":"default",

"icon":"@android:drawable/sym_action_chat",

"color":"#FF8000"

} ,

"to" : "<トークン>",

"priority":"high"

}'

※Macからは動作確認済み

※Windows環境ではうまくいかないようです...(原因調査中)

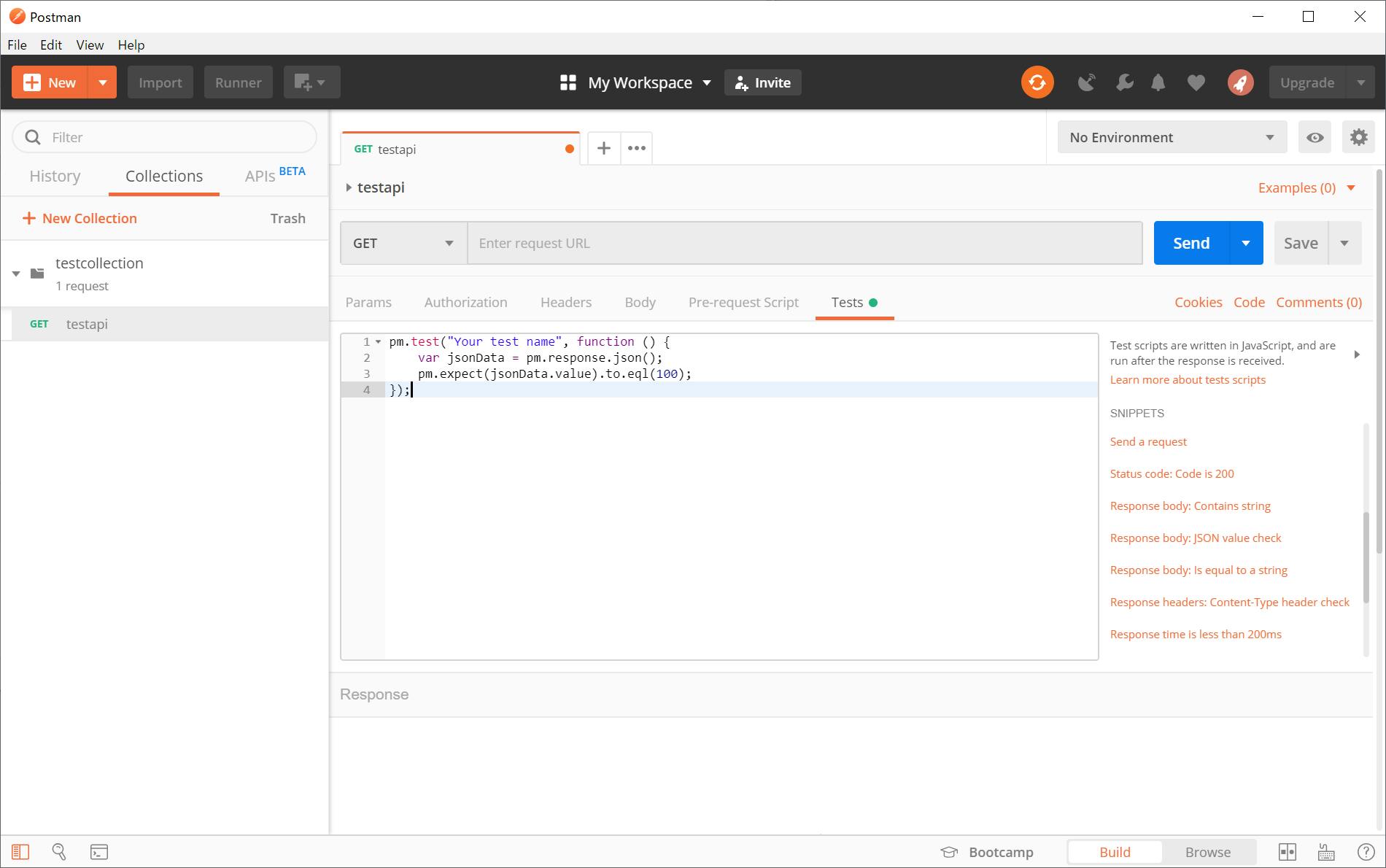

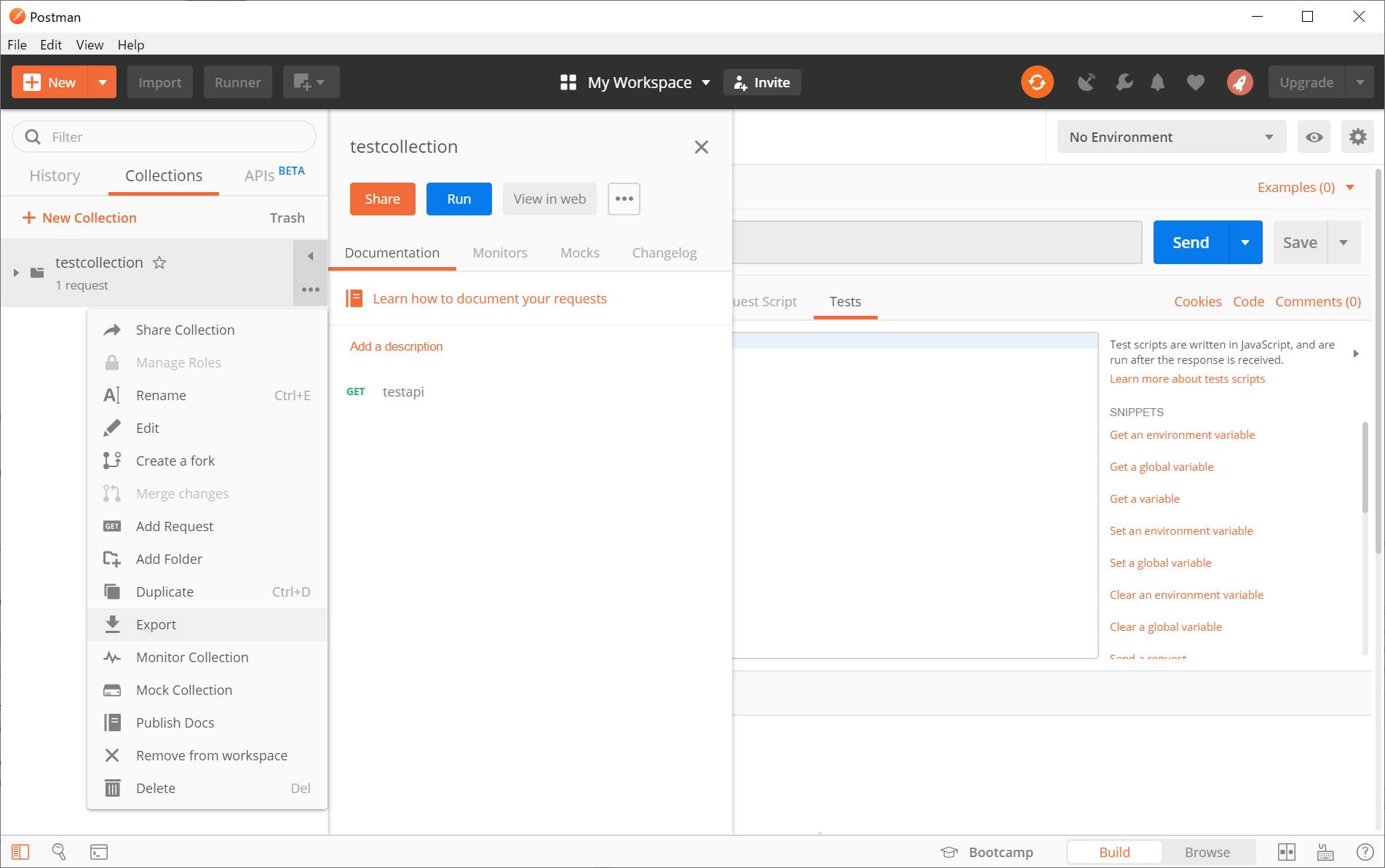

Postmanから、cURLコマンドを作成する際の注意

Postmanを使うと、cURLコマンドが簡単に生成できます

Postmanの画面右上「Code」を選択。

![screenshot_64.png]()

「言語選択」のところで、「cURL」を選択すると、cURLコマンドが一瞬で生成される

![screenshot_65.png]()

![screenshot_66.png]()

ただ、残念なことに、ここで生成されるcURLはインデントの関係で、そのままでは動きません。

不要な要素や、インデントを修正すると、上に記載したコマンドと同じ形になります。

5-4. Node.jsを使う方法

PCにNode.jsが入っている場合、

下記コードで、通知を送れます。(追加のパッケージ等は不要)

sendnotify.js

var http = require("https");

var options = {

"method": "POST",

"hostname": "fcm.googleapis.com",

"path": "/fcm/send",

"headers": {

"Authorization": "key=<APIキー>",

"Content-Type": "application/json",

}

};

var req = http.request(options, function (res) {

var chunks = [];

res.on("data", function (chunk) {

chunks.push(chunk);

});

res.on("end", function () {

var body = Buffer.concat(chunks);

console.log(body.toString());

});

});

req.write(JSON.stringify({ notification:

{ title: 'マッチングが成立しました',

body: 'メッセージを送りましょう!',

sound: 'default',

icon: '@android:drawable/sym_action_chat',

color: '#FF8000' },

to: '<トークン>',

priority: 'high' }));

req.end();

上記jsファイルを適当なディレクトリに作成し、コマンドプロンプト(ターミナル)から、実行することで、通知が送れます。

コマンド例

cd C:\Users\<ユーザー名>\Desktop\work_dir

node sendnotify.js

For文やWhile文と組み合わせて、通知の嵐を体験してみましょう。モテキが来たように錯覚します。

注:Postmanから、Node.jsコードを作成する際の注意。

PostmanからNode.jsのコードを簡単に作成できます。

Postmanの画面右上「Code」を選択

![screenshot_64.png]()

「言語選択」のところで、「Node」→「Native」を選択すると、コードが一瞬で生成される

![screenshot_67.png]()

![screenshot_68.png]()

コードの修正

しかし残念なことに、ここで生成されるコードはいつくか修正が必要です。

- まず

"headers"から、リクエストに不要な項目を削除します。

- 具体的には、

"Authorization" と "Content-Type"以外は不要です。

- つぎに、

var options = {...} の中の"hostname"と"path"を以下のように修正します。

"hostname": "fcm.googleapis.com",

"path": "/fcm/send",

上記の修正を行うと、上に記載したコードと同じ形になります。

補足

参考記事

Firebase公式ドキュメント

・Android プロジェクトに Firebase を追加する

・Android で Firebase Cloud Messaging クライアント アプリを設定する

Qiita先行記事(おすすめ)

・AndroidアプリにFirebase Cloud Messagingを実装する(2) - アプリでメッセージを受信する

・AndroidのPush通知(FCM)をサーバー知識無しで試してみよう

本当は...

マッチングアプリをテーマにしましたが、

実は怖くて使ったことがないという... ・ω・